Qualità e quantità

Il filosofo Hegel diceva che la sintesi fra qualità e quantità era la misura ed è questo che facciamo quando diamo il punteggio a un vino (ma anche il voto a uno studente): sintetizziamo il giudizio in un numero utile per la comprensione immediata.

Non è il caso di addentrarsi troppo in profonde questioni filosofiche. Ricordo solo che “quantità” e “qualità” erano due delle dieci categorie con le quali Aristotele sosteneva che si poteva definire la realtà, che era pollachòs legòmenon (πολλαχῶς λεγόμενον), cioè si manifestava in molti modi. Per Hegel, addirittura, rappresentavano due opposti nel procedere dialettico dello Spirito Assoluto, e trovavano sintesi nella “misura”.

Perché vi propongo questi ricordi “bignameschi” derivati da un lontano passato di professore di filosofia? E soprattutto, cosa diavolo c’entrano con il mondo del vino? La ragione è abbastanza semplice, se ci pensate. Come in ogni situazione concreta, anche in questo caso esistono posizioni diverse su come considerare quei due aspetti quando si ha a che fare con il giudizio su un vino. C’è chi ha adottato il principio quantitativo, numerico, per sintetizzare il proprio parere su un determinato vino. Iniziarono in Francia usando i “ventesimi” per valutare i vini di Bordeaux. Dal che la cosa venne riutilizzata in seguito da Gault&Millau trasferendola sui punteggi assegnati ai ristoranti. Poi arrivarono Parker e Wine Spectator negli Usa, con i “centesimi”. Infine ci pensammo anche noi in Italia, ed io in particolare, usando proprio la scala da uno a cento sul Gambero Rosso e ora su DoctorWine. I “tre bicchieri”, che erano pur sempre una valutazione numerica, e quindi quantitativa, nacquero per una sorta di compromesso con Slow Food perché Carlo Petrini di “centesimi” alla Parker non ne voleva proprio sapere, e allora m’inventai quel sistema quantitativo per trovare una quadra.

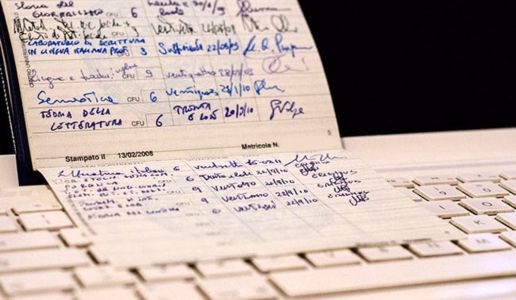

Contro questa visione del mondo c’è poi chi contesta che si possa trasferire un sistema di misurazione quantitativa alla qualità di qualcosa, in questo caso di un vino. Vi ricordate quella pubblicità dove una ragazza chiedeva in continuazione e un po’ ingenuamente al suo fidanzato “ma quanto mi ami?”. Ecco la questione ha a che fare con cose del genere. Ma quanto mi piace questo vino da uno a cento? Da un punto di vista squisitamente teoretico è ovvio che si tratta di una forzatura, anche se Hegel diceva che la sintesi fra qualità e quantità era la misura, quindi in qualche modo sembrerebbe giustificare la cosa. Però pensate a quante volte si fa lo stesso in altri settori e senza che qualcuno abbia qualcosa da ridire. Qualche esempio? Le pagelle dei calciatori, la valutazione sui film o sui libri che si leggono sulle rubriche di molti quotidiani, le stelline che si danno ai segni zodiacali dai vari esperti in oroscopi, le prove su strada delle auto, con relativi voti assegnati per le varie categorie, le graduatorie nei concorsi pubblici, basati su un valore numerico, di un titolo di studio e addirittura dei figli o dei parenti a carico. Persino i voti a scuola, dove si valutano ragazzi, persone, e non questo o quel vino. Del resto prendere “sei”, “quattro” o “dieci” credo sia stato chiaro a tutti quando eravamo studenti. O “trenta e lode” o “diciotto” per chi ha fatto l’Università.

Si tratta di sintesi utili per capire, e in questo, a mio avviso, si giustifica la forzatura che si fa “misurando” la qualità. Perciò, pur capendo le ragioni di principio alla base della critica ai punteggi, mi permetterò di continuare a usarli almeno fino a quando si assegneranno voti in ogni scuola di ordine e grado e nella maggior parte dei Paesi del mondo. E se il professor Attilio Scienza, vecchio amico, continuerà a contestarli, come usa fare da qualche tempo, gli ricorderò di tutti i voti che lui ha assegnato ai suoi studenti nel corso di una pluridecennale carriera di docente universitario, invitandolo contemporaneamente alla pratica della coerenza.

English

English