La modernità del Brunello

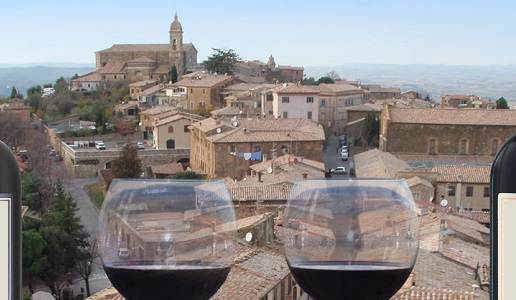

Quella del Brunello di Montalcino così come lo conosciamo oggi è una storia molto recente, dalla portata davvero rivoluzionaria nell’enologia toscana.

Quando nel lontano 1961 l’allora giovanissimo enotecario romano Marco Trimani mise giù la cornetta del telefono dopo una chiamata dalla segreteria del Quirinale, non sapeva proprio che pesci prendere. La richiesta, che proveniva dal Presidente Gronchi in persona, era per un vino che lui non aveva mai sentito nominare, e che doveva servire per il pranzo in onore della Regina Elisabetta II. Si trattava del Brunello di Montalcino Riserva 1955 di Biondi Santi. A quell’epoca, a Roma, da parte di uno fra i più famosi esperti di vino nonché commerciante fra i più importanti d’Italia, il Brunello era un illustre sconosciuto.

L’aneddoto me lo raccontò molti anni dopo proprio Marco Trimani, per spiegarmi come il fenomeno Brunello sia molto più recente di quanto si possa immaginare e di certo meno antico di Barolo, Chianti Classico o Vino Nobile di Montepulciano. Nella fattispecie, lui non lo aveva mai sentito nominare e non aveva idea di chi fosse Tancredi Biondi Santi che allora era il proprietario della cantina. Del resto, quando venne costituito il Consorzio di tutela, nel 1967, il primo censimento dei vigneti parlava di circa 55 ettari vitati (che però erano già raddoppiati nel 1971). Agli inizi degli anni Settanta, quando si cominciarono a vedere le prime etichette di Brunello sugli scaffali delle enoteche, le aziende che lo producevano si potevano contare sulla punta delle dita di una mano.

Della favolosa versione del 1964 personalmente ricordo, oltre a Biondi Santi, Barbi Colombini, Costanti, e forse Nardi e Poggio alle Mura. Poi si aggiunsero, ma alcuni anni dopo, Il Poggione, Col d’Orcia e Argiano, mentre la prima annata prodotta da Altesino fu, se non ricordo male, quella del 1970 e furono loro i primi a vinificare separatamente e menzionare in etichetta il cru di Montosoli. Tutti gli altri, almeno quelli che c’erano, qualche volta producevano Chianti dei Colli Senesi o Rosso dai Vigneti di Brunello, come si chiamava allora, ma non Brunello di Montalcino, almeno fino alla metà degli anni Settanta, quando entrarono in gioco i “lombardi”: Bellini, Soldera, Consonno, Gloder, Molinari.

Il vero “boom” ci fu con l’entrata in vigore della Docg, che riguardava la vendemmia del 1980 (quando ormai gli ettari vitati erano arrivati a 500), ma che vide le prime bottiglie uscire sul mercato all’inizio del 1985.

Tutto questo per dire che il Brunello fa parte dei vini “moderni”, tanto che fu tra i primissimi in Toscana ad adottare sostanzialmente il monovitigno, cioè il sangiovese in purezza, almeno dall’entrata in vigore della Docg, e comunque ad eliminare fin dalla sua nascita il saldo di uve bianche che era comunemente usato in tutto il territorio chiantigiano, del quale - ricordo - faceva parte anche Montalcino. Una vera rivoluzione per l’epoca. Non solo, ma a detta di Giacomo Tachis, fu proprio il Brunello dei Biondi Santi (che aveva eliminato le uve bianche) a ispirare la svolta che Piero Antinori dette alla sua azienda quando venne ideato il Tignanello, in un momento di grave crisi commerciale per il Chianti Classico. Ed eravamo fra il ’70 e il ’71.

Ricostruire questi episodi aiuta a capire quale ruolo davvero dirompente ha avuto il Brunello di Montalcino, e quanto sia molto più un’espressione di una vitienologia moderna e lungimirante piuttosto che un portato di antiche tradizioni. Qualcosa che magari a qualcuno piacerà poco, ma che corrisponde alla semplice verità dei fatti.

English

English